드디어 기다리고 기다리던 오빠네 가족이 뉴질랜드에 도착했어요. 언니와 언니 조카들, 친정엄마는 작년 뉴질랜드의 여름에 이 곳을 다녀갔었지만, 오빠는 오지 못해서 아쉬운 마음이 컸었거든요. 한국에서 소방관으로 근무 중인 오빠는 긴 휴가를 내는 것 자체가 어려운 일이라 사실 저희 집에 방문할 수 있을 것이라는 기대를 거의 하지 않았었는데요. 이번에 어떻게 잘 맞춰져서 아이들과 함께 온 가족이 올 수 있었답니다.

대구에서 인천까지 4시간, 인천에서 싱가포르로, 싱가포르에서 크라이스트처치까지 아주 긴 시간을 달리고 날아서 이 곳으로 와준 오빠네에게 얼마나 고맙고 미안하고 반갑고 좋았던지요. 출구를 통해 언제쯤 나올까 발을 동동 구르며 혹여나 놓칠까, 앉지도 못한 채 오빠를 기다렸답니다. 그렇게 피곤한 얼굴의 오빠와 새언니, 그리고 예쁜 조카들이 이 곳에 도착했습니다.

하루를 쉬고 저희는 곧바로 뉴질랜드 남섬 여행을 시작했습니다. 오빠의 휴가는 생각보다 너무 짧았고 오고 가는 시간이 너무 아까워서라도 어떻게든 남섬의 가장 유명한 명소들은 모두 소개해주고 싶었어요. 그래도 조카들이 너무 어렸기 때문에 선택과 집중을 제대로 해서 꼭 가야 할 곳을 가되 일정은 최대한 느슨하게 잡았답니다. 하루에 일정을 하나만 소화하려고 노력했고 어쩔 수 없을 때는 2개 정도의 일정을 소화했던 것 같습니다.

치치에서 퀸스타운으로 빠지는 경로는 어차피 한 길이라 가는 곳이 다 거기서 거깁니다. 방금 이 마을에서 마주친 여행자는 다음번 마을에서 또 다시 만나기 마련이죠. 치치에서 출발할 때 공용화장실에서 마주친 여행자를 테카포에서 우연히 만나고 퀸스타운에서 또 만나는 일도 흔하답니다.

출발하는 날 날씨가 좋아서 참 다행이었습니다. 그저께까지 비가 엄청 와서 사실 걱정을 꽤 많이 했었거든요. 태풍이 온 것처럼 며칠간 비가 엄청나게 퍼부었는데 뉴질랜드에서는 이런 비가 내리는 일이 워낙 드문 일이라 아주 인상적이었습니다. 보통은 미스트를 뿌리듯 흩날리는 비가 내리는 편이에요.

둘째가 잠이 들 때면 오빠와 새언니가 돌아가면서 아이를 안거나 유모차에 태웠지만 조금이나마 더 편하게 뉴질랜드를 만끽하길 바라는 마음으로 신랑이 종종 아이를 안았습니다. 한 번은 제가 자신 있게 아기띠를 차고 조카를 안았는데 허리가 나가는 줄 알았어요^^;; 허리가 아픈 환자에게는 무리가 되는 일이라는 것을 다시 한번 느낄 수 있었답니다. 나도 곧 아이를 가질 텐데, 어쩌나 벌써부터 걱정이 되기도 했죠.

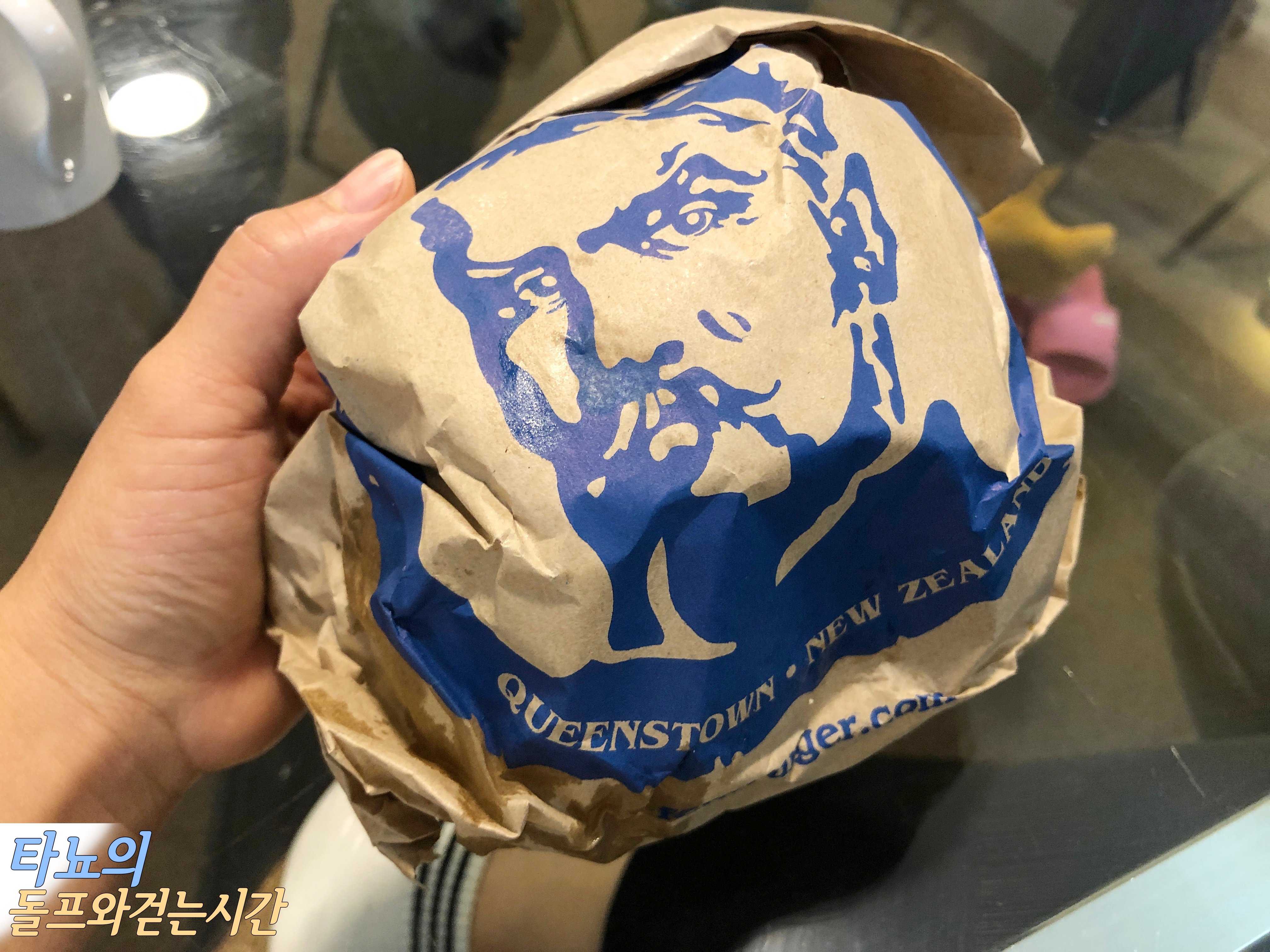

퀸스타운에 오면 퍼그버거는 꼭 먹어야 한다고 하죠? 당연한 말씀입니다. 이 곳에 왔다면 퍼그 버거는 꼭 먹어야 하죠. 거품과 뜬소문이 아니라 진짜 맛있거든요. 버거에 들어가는 모든 빵은 퍼그 베이커리에서 매일매일 만들어지며 모든 패티도 이 곳에서 직접 만드는 수제버거입니다. 아기 머리만큼 큰 사이즈를 자랑하지만 생각보다 가격은 적당했던 것 같습니다. 뉴질랜드 청정소고기 패티, 베이컨, 체다치즈, 피클, 양상추, 양파 등이 푸짐하게 들어간 퍼그 디럭스 버거의 경우 NZ$ 14.90으로 한화 1만 1천 원입니다.

예전에 딱 한 번 사슴퍼그버거를 먹었던 적이 있습니다. 사실 호기심이었는데요. 사슴고기 패티에 블루베리잼이 잔뜩 발려 있어서 제 입 맛에는 정말 맞지 않더라고요. 버거에 블루베리잼이라는 조합에 거부감이 없다면 사슴 버거를 드시는 것도 좋은 경험이 될 것 같네요.

작은 아이는 오빠가 업고 큰 아이는 잠이 들어 유모차에 눕혔습니다. 기내 반입이 가능한 카트형 유모차인데 생각보다 쓰임새가 굉장히 좋았던 것 같습니다. 아이들이 찬 바람에 약한 편이라 전용 바람막이까지 준비를 해서 왔더라고요. 전용 방수 바람막이는 저희 친언니인 서가맘이 만들어준 수제품입니다. 만삭의 몸으로 한 땀 한 땀 만드느라 고생을 했을 언니를 생각하니 참 대단하더라고요.

저 카트는 치치에서도 퀸스타운에서도 인기 만점이었습니다. 지나가는 사람 10명 중 9명이 발길을 멈추고 카트에 대해서 묻거나 좋은 아이템이라는 칭찬을 했답니다. 새언니 말로는 싱가포르 공항에서부터 보는 사람마다 같은 반응이었다고 하네요. 하긴, 한국에서야 흔하지 여기서는 저도 한 번도 저런 아이템을 본 적이 없었던 것 같네요. 퀸스타운에 도착해서도 날씨는 전반적으로 좋았어요.

오빠네는 저희 신랑의 방학시즌에 딱 맞춰서 뉴질랜드에 방문했습니다. 대학 공부로 바쁜 신랑과 일정을 사전에 맞추지 않았다면 이렇게 함께 여행을 하는 것조차 불가능했을거에요. 하지만 이 기간은 이 나라 모두의 홀리데이 기간이었기 때문에 퀸스타운 또한 더욱 바쁘게 돌아갈 것이라는 생각을 미처 하지 못했었답니다. 여행을 떠날 때쯤에야 [ 아차, 사람 많겠다 ] 싶었죠.

신랑의 방학기간은 뉴질랜드의 초중고 방학기간과 똑같이 돌아가는데 이 곳의 부모들은 아이들의 방학(1년에 총 4번의 학기가 있으며 학기가 끝날 때마다 2주간의 방학을 가진다. 마지막 학기가 끝나면 2 달이라는 긴 방학이 시작된다) 기간에 맞춰 휴가를 내는 경우가 많습니다. 그리고 함께 여행을 즐기는 편이죠. 게다가 이번 방학에는 국가공휴일인 부활절과 앤잭데이가 끼어 있어서 엄청난 인파가 몰릴 수밖에 없었던 것 같습니다.

그래도 뭐, 신랑이 대부분 미리 예약을 했기에 티켓이 없어서 구경을 못하는 일은 없었습니다. 그리고 성수기인 뉴질랜드의 여름에 비하면 생각보다 굉장히 여유롭더라고요. 뉴질랜드는 지금 겨울에 가까워진 가을입니다.

구름 한 점 없이 새파란 하늘이 굉장히 매력적이었던 날이었어요. 소방관 중에서도 특수구조대라는 팀에서 굉장히 타이트한 일정을 소화하고 있는 오빠에게 쉼이 되는 여행을 선물하고 싶었답니다. 하지만 생각보다 만 1살, 3살 아이들과 함께 하는 여행이 그리 순탄하지는 않았던 것 같네요. 모든 순간 챙겨야 할 짐이 가득했고 오빠와 새언니의 눈길은 아름다운 풍경보다는 아이들에게 맞춰져 있었거든요.

내 여행을 즐기는 것보다 아이들의 불편과 어려움에 집중하는 오빠의 모습을 보면서 [ 와, 우리 오빠 다 컸네. 진짜 이제 어른이네 ] 싶더라고요. 제 기억 속의 오빠는 여전히 장난꾸러기 10대에 머물러 있었던 것 같은데 이렇게 새로운 모습을 보고 있으니 괜히 뿌듯하고 기분이 좋았어요.

오빠와 새언니 몰래 사진을 많이 찍었답니다. 이런데 오면 사진밖에 남는 게 없는데 생각보다 사진을 거의 안 찍는 편인 오빠와 새언니를 보면서 제가 대신 많이 찍었습니다. 저기 앞에 아주 작게 분홍색 카트에 아이들을 태우고 앞서 가는 저희 신랑이 보이네요.

오빠가 이 곳에 도착했을 때 그러더군요. [ 왜 하필 한국에서 제일 먼 뉴질랜드로 갔냐? 와, 정말 멀어도 너무~ 멀다! ] 네, 제가 생각해도 너무 먼 것 같습니다. 큰 마음을 먹지 않으면 오고 가는 것이 어려운 거리죠. 물론 비행기 값도 굉장히 비싼 편이고요. 이렇게 멀고 먼 거리를 동생 어떻게 살고 있나, 한번 보러 와 준 오빠와 새언니에게 참 고마웠어요.

카카오 채널로 타뇨와 소통해요! ←클릭!

'뉴질랜드 > 삶나눔' 카테고리의 다른 글

| 한국 소방관 오빠와 함께 뉴질랜드 소방서에 방문했어요. (2) | 2019.05.29 |

|---|---|

| 오빠와 함께했던 마지막 순간들의 기억 (0) | 2019.05.13 |

| 고향에서 먹방찍은 이야기, 대구 맛집 7군데를 소개해요 (0) | 2019.04.09 |

| 나의 가장 소중한 가족들과 보냈던 즐거운 시간 (1) | 2019.04.08 |

| 조카들이 다니는 어린이집에 갔었어요. (0) | 2019.04.08 |

댓글